徐珉钰 孙伟仁

大庆师范学院经济管理学院 哈尔滨商业大学计算机与信息工程学院

习近平总书记在党的二十大报告中指出“促进中医药传承创新发展”。党中央、国务院已对“十四五”中医药事业发展进行了全面部署,中医药事业振兴发展迎来大好时机。中药材产业的高质量发展是中医药传承创新发展的基础,且对黑龙江省优化农业生产结构、拓宽农民增收渠道、推动乡村产业振兴、促进中医药事业发展等都具有重要意义。黑龙江是全国农业大省,也是中药材的重要产地,中医药发展具有悠久历史、良好基础、强劲支撑和巨大潜力。在立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局背景下,在当前资源禀赋、产业基础、生态环境条件下,黑龙江省如何确定中药材产业中长期发展战略思路与创新路径,摆脱价值链低端锁定困境,真正确立“寒地龙药”的高价值、强品牌的国内国际竞争优势,仍是值得深入研究的课题。

1 黑龙江省中药材产业发展现状

黑龙江省地处寒温地带,日夜温差悬殊、日照时间长、植物多样性及土壤形态各异,雨量充足、病虫害较少,是种植绿色生态有机中药材的理想地区。森林资源丰富,林下种植条件优渥,耕地连片,具备规模化、机械化种植条件,在中药材发展上具有独特的地缘区位优势。

1.1 中药材产业规模

近年来,在黑龙江省政策的引导和产业企业的积极响应下,黑龙江省中药材产业发展保持着强劲势头。2022年,全省中药材种植面积达到了272 000 hm2,相比2021年的234 000 hm2增加了38 000 hm2,增长幅度为16.2%;而相比2018年的82 667 hm2,增幅为229.0%。自2018年以来,全省中药材在种植面积、产量、产值和效益上都保持着较快增长。2022年,黑龙江省中药材生产向优势品种聚集。其中“龙九味”种植面积达到194 000 hm2,占总种植面积的71.0%,而在2021年,“龙九味”的种植面积为150 933 hm2,占比为64.7%。2022年,刺五加73 000 hm2、人参24 000 hm2、紫苏 18 000 hm2、防风14 667 hm2、板蓝根14 000 hm2,种植面积和产量均保持全国第一[1]。部分道地品种在全国中药材市场上的份额不断提高,经黑龙江省农业农村厅粗略估计,黑龙江省优势品种的市场占有率非常高,刺五加占80%以上,人参占70%以上,板蓝根占50%以上,平贝占40%以上。

1.2 中药材生产区域布局

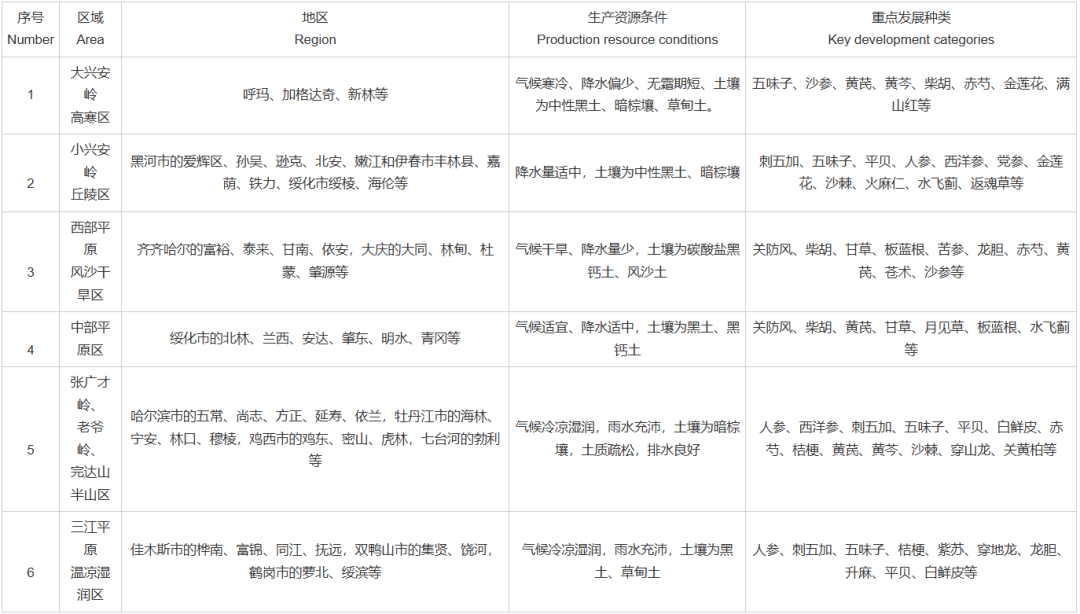

黑龙江省在中药材产业发展上,综合土壤类型、区位优势、气候特点、产业基础等方面因素,对中药材的生产经营进行了战略谋划和布局,打造出了“六大”优质中药材生产区,具体分布见表1。

表1 黑龙江省中药材六大优势区域分布简况

Table 1 Distribution of six dominant regions of traditional Chinese medicine in Heilongjiang Province

在“六大”优质中药材生产区的整体布局下,着重以“龙九味”为主导,以刺五加、人参、五味子、防风、板蓝根、赤芍、紫苏等道地大品种为重点,打造大兴安岭、小兴安岭寒地中药材产业先行区。在政策引导和产业聚集效应下,黑龙江省中药材生产不断向优势区域聚集,板蓝根、防风、柴胡以大庆、齐齐哈尔为主,刺五加、黄芪以牡丹江市为主,黄精、西洋参、平贝以哈尔滨市为主,五味子、紫苏以佳木斯市为主,平贝、人参、返魂草以伊春市为主,五味子、人参以鹤岗市为主,紫苏、月见草以鸡西市为主,黄芩以七台河市为主,赤芍、金莲花、黄芪、防风以大兴安岭为主。

1.3 中药材生产经营主体

目前黑龙江省13个地市108个县(市、区)、森工35个林业局、农垦53个农场,各类规模生产经营主体共计3.3万个,中药材种植已成星火燎原态势。2022年,黑龙江省中药生产企业145家,其中规模以上生产企业61家,老字号中药企业11家,中药企业年销售过亿元品种突破20个。哈药集团、葵花集团、珍宝岛集团、哈尔滨康隆药业4家企业,进入工信部2019年度全国中药工业百强企业榜单。2022年新增中药材产地初加工企业39家,总数达212家,初加工能力达到36.8万t。中药材专业合作社总数达840个。中药材生产经营企业建设种植基地170个。药食同源产业关联企业160余家。

1.4 中药材品牌建设

黑龙江省累计获得国家地理标识登记认证中药材品种21个,培育区域品牌163个。检测表明,黑龙江省主打药材品种纯正、品质优良。宁古塔芪、卜奎芪、红星平贝、小蒿子防风、牡丹江赤芍、庆安人参、清河五味子、萝北五味子、泰来板蓝根、大同板蓝根、海林刺五加、方正林业局刺五加、东方红林业局刺五加等重点品种在国内外市场享有盛誉,地域品牌影响力不断提升。按照《黑龙江省中医药品牌培育创建整体工作方案》的目标,拟打造中医药品牌集群,努力培育创建5个中药材种植养殖基地品牌、10个中药材品牌、15个中成药生产加工企业品牌。2022年,确定了佳木斯市久仙草中草药开发有限公司等14个龙江中药材及中药材种植养殖品牌基地,以及哈药集团三精制药有限公司等12个中成药品牌企业。

1.5 中药材平台建设

全省评定建成中药材种植示范县82个,中药材产业强镇5个,中药材种子种苗基地282个,中药材产业扶贫示范基地7个,定制药园示范园93个,品种展示园79个,交易市场14个,举办黑龙江省中医药博览会2届。当前,珍宝岛药业集团中国北药智慧产业园和哈尔滨融创中医药健康城项目有序推进,铁力市、大兴安岭加格达奇区、通河县等支持的6个交易市场(集散地)正加快建设[2]。同时,培育“龙药云”供需直连平台,实现种植技术在线服务、质量云追溯和在线交易功能,交易额达5亿元以上。

2 黑龙江省中药材产业发展面临的挑战

黑龙江省中药材产业在过去几年取得了显著成绩,中药材种植规模不断提升、规范化组织化水平显著提升、中药材质量持续向好、品牌影响力不断扩大、相关政策保障体系不断完善。分析当下,黑龙江省中药材产业还存在诸多问题,质量标准不完善、部分中药材资源匮乏、中药材市场小而散、中药材品牌效应不强等长期存在,制约着中药材产业高质量发展。

2.1 种源良种化水平有待提升

中药材种业相比现代农作物种业而言,其发展水平处于“四化一供”早期,育种商业化刚刚起步,新品种选育繁育、市场流通等环节均不完善,经营主体的组织化程度较低。一是良种选育难度较大。由于很多中药材的野外自然生长属性较强,人工驯化难度大、周期长,绝大多数中药材没有主栽品种,良种推广率不高。二是种子生产专业化水平低。中药材种子种苗商品化率较低,市场上能进行流通交易的高质量种子较少,现有的种子繁育基地涉及的种类少、产量小,难以满足产业化、规模化发展需要。三是种业市场不规范。中药材种业市场经营主体数量较少,经销商以农户为主,组织化程度也较低,种子种苗处于“企业自繁自用、农户自产自销”状态,乱引乱种、中药材种子无品牌、无包装等情况较为常见。四是新品种保护相对薄弱,黑龙江省暂未开展中药材新品种登记和评定工作,对新品种研发主体的法制化保护程度不够。

2.2 生产加工机械化水平亟待提高

黑龙江省中药材生产机械化面临着复杂的形势,中药材生产机械化低是当前产业的主要痛点所在,更是未来产业高质量发展亟待攻克的方向。据有关部门对国家中药材示范基地的调研数据显示,基地的总体机械化水平仅为16.7%。相对于主要农作物,中药材的机械化进程处于早期起步阶段,“无机可用”和“有机难用”的现象明显。究其原因,中药材较为特殊,一是品类多、非标准化、部分品种市场规模较小,难以实现规模化种植;二是中药材不同品种的种植条件不同,在林地、湿地、沙地、草地实现生产机械化比耕地难度更大,农作物尚且难以实现机械化,中药材难度更大。三是中药材加工技术研发较为滞后,由于中药材加工流程复杂,现代化机械化加工器具较少,现仍以传统手工初加工为主。

2.3 种植生态化体系有待完善

黑龙江省虽在中药材生态种植养殖方面有较大优势和较快发展,但仍然需强化生态种植理念,进一步推进生态化体系建设。一是生态种植技术规范缺乏。黑龙江省主要推广拟境栽培、林下种植、野生抚育、间套轮作等生态种植模式,但对于模式和技术缺乏系统性研究,技术标准制定及其推广方面仍处于初期阶段。二是生态种养理念仍需强化。生产过程中容易追求生产效率而忽视生态优先原则,如林下种植模式下,为方便耕种,时常出现大面积翻耕土壤、清林过重现象,引致水土流失,生物多样性被破坏。三是生产投入品规范化使用仍需加强。中药材农药市场规模相对较小,企业开发中药材专用农药产品的积极性不高,高效低毒低残留农药产品严重不足,用药使用标准及规范缺乏,在生产中超范围使用、乱用滥施农药等现象较为普遍,虫草害绿色防控、废弃物综合利用效果较差。

2.4 市场抗风险能力有待加强

整体来看,中药材市场供需信息缺乏,偶尔出现部分中药材供求失衡,市场价格涨跌波动幅度较大,对抗风险能力较弱的农户造成了极大的经济风险。中药材产业规模化程度低,技术要求相对较高,经营主体组织化程度低,导致抗风险能力低;上下游间信息不对称,生产端的议价能力较低;中药材供应链融合程度不高,缺少链主企业,核心企业的供应链整合能力不强;中药材金融产品供应不足,农户小额贷款难,中药材特色专门保险产品不多,覆盖面不够,小散农户抗市场风险能力较弱。

2.5 经营一体化模式有待发展

中药材产业链上的种植、加工、流通、产品开发等环节联系不紧密,上下游关联程度低,仍处于断裂自主发展阶段,未形成有效的协作整合。中药材产业产加销脱节,未形成成熟的一体化经营模式。黑龙江省中药材产业链上加工环节短板较为明显,未形成核心链主型主导的产业体系。缺少发育良好、影响力较大的专业中药材交易流通市场,一些集散地也是以大宗农产品销售为主,规范仓储、物流、检测设施和体系不完善。与大健康、文旅结合程度不够,尚未形成中药材一二三产业融合发展的良好态势。3 黑龙江省中药材产业高质量发展的实现路径

以推进黑龙江省中药材产业向“产地道地化、种源良种化、种植生态化、生产机械化、产品品牌化、经营一体化、产业数字化、三产融合化”为方向,提出以下路径。

3.1 强化种质创新及良种繁育,实现种源良种化

针对中药材种子种苗繁育中存在的种质混杂、种质退化、种源不清、质量低劣、市场混乱等问题,需稳步向现代农作物种业看齐,做大做强中药材种业。一是积极开展种质创新和良种繁育研究。建立健全中药材种子种苗检测检疫机制,加大中药材良种选育、提纯复壮、道地药材种质创新、野变家驯化和大田引种及种质评价研究,建立黑龙江省中药材种质资源数据库。二是加强濒危稀缺药用资源快速繁育与保育。针对种质资源昂贵,种子繁育困难的重点药用植物资源,进行组织培养和人工繁育关键技术研究,建设濒危稀缺中药材种植基地;建立省药用植物原生地保护区,强化对野生中药材私采滥挖、入市交易的执法监管,切实保护珍稀濒危中药材资源。三是加大中药材新品种知识产权保护。从省级地方法规层面,出台相关法规,开展中药材新品种登记或认定工作,切实保护中药材原创性,保护育种者权益,推动成果转化和优质品种推广[3]。

3.2 打造规范化生态种植示范区,实现种植生态化

按照“规模适度,特色明显、布局合理,效益显著”的原则,以生态技术为引领,以六大区域为重点,以高品质为导向,以规范化生产为途径,提升黑龙江省中药材产业的生态种植能力。一是推动生态绿色技术的研发与推广。加强中药材绿色无害化应急防控、土壤蓄水保墒、林下种植、生态栽培、拟境栽培、野生抚育、绿色农药、化肥减施等新技术、新方法的研究和推广。二是打造中药材生态种植示范区。在“不向农田抢地,不与草虫为敌,不惧山高林密,不负山青水绿”中药生态农业“四不宣言”指导下,充分利用黑龙江省森林资源丰富、生态环境优越等优势,打造中药材特色生态种植示范区[4],强化中药材道地产区生态环境保护,创建“生态规范种植+全程绿色管理+综合效益优化”的生态经济新模式。三是加强规范化标准化生产基地建设。以中药材基地示范县等项目为抓手,引导扶持各类药企参与建设中药材标准化示范基地,充分发挥省级中药材规范化种植试验基地示范引领作用,集中力量建设一批相对集中连片、生产要素集聚、设施装备先进、技术模式领先、辐射带动效应明显的示范基地,以现代化生产示范园区建设带动中药材生产向规范化、规模化、专业化、标准化、生态化方式转变[5]。四是提升机械化生产水平。大力支持各类中药材耕种、采收、加工、病虫草害防控的高效实用农机具研发,集成推广农机、农艺相配套的技术模式,形成规范化、标准化的药材全程机械化高产高效生产技术规程及配套设备,提高中药材机械化生产水平。

3.3 加强初深加工能力建设,实现运营产业化

一是逐步推进中药材趁鲜切制。安徽、吉林、重庆、湖北、宁夏、山东、内蒙古等多地区均已先后发布了中药材趁鲜切制工作指导意见,确定了趁鲜切制药材名录[6]。黑龙江省应以有产地加工传统、适宜趁鲜切制的道地优势品种为主建立趁鲜切制中药材品种目录并建立动态调整机制,逐步提升趁鲜切制水平,建设一批连片种植面积达到一定规模、具有绿色种植技术导则和质量安全追溯系统、符合生产质量管理规范的中药材趁鲜切制先行区。二是着重打造标准化加工体系。支持企业建设符合GMP要求的加工基地,集中打造标准化初加工体系尽快减少原字号药材出县、出省比例。重点向精深加工拓展延伸,积极开展中药材药用部分保健食品、功能性食品、保健用品、特殊用途化妆品和非药用部分中兽药、饲料添加剂、日化品添加剂等延伸性产品研发和商品化生产加工,向中药材价值链中高端环节延伸。

3.4 深化寒地龙药品牌培育,实现产品品牌化

一是强化品牌意识,打造区域金字招牌。在全面统筹上,突出寒地黑土、绿色生态优质优势,打造“寒地龙药”金字招牌,重点围绕黑龙江省具有地域性优势、应用广泛、综合带动性强、市场前景好、具有完整产业链的“龙九味”进行品牌塑造,集中优势资源进行全方位品牌运营与管理,做强区域公用品牌。二是践行精品意识,做优企业特色品牌。在宣传推介上,组织生产经营企业围绕研发生产出的具有道地特色、品质优异、生态绿色的中药材产品进行品牌打造[7],并有效利用各类线上线下宣传渠道,全方位、立体化、大力度宣传推介“寒地龙药”精品和企业特色品牌产品,打造一批国内外知名企业品牌。三是树立品质意识,奠定品牌内涵支撑。在生产种植上,树立优质意识,重点推进“三品一标”认证,支持中药材“三无一全”基地认证;逐步将规模以上中药材种植基地纳入黑龙江省农产品安全质量追溯公共服务平台;完善中药材质量体系建设,健全以药效为核心的质量控制模式,提升质量控制水平和品牌效益。

3.5 加快现代流通体系建设,实现产业数字化

一是加快推进中药材交易市场建设,打造一体化平台。加强政策引导,鼓励社会资本参与,逐步建成集商品集散、价格形成、信息汇聚、仓储物流、加工配送、质量检验、追溯管理、电子商务、金融服务为一体的中药材交易集散市场,加快哈尔滨珍宝岛集团中药材商品交易中心建设,加大招商引企入驻力度,形成全国知名的区域性中药材交易市场。二是数字化赋能中药材流通体系,形成数字化生态圈。推进大数据、物联网、区块链等新一代信息技术在中药材产业深度应用,以龙药供需直连平台为牵动,建设龙江中药材产业大数据平台、中药材贸易信息云平台和北方道地药材或特色药材期货交易平台等,整合数据资源,构建从基地种植、药材收储、质量检测、金融服务等复合功能融合贯通的大健康数字生态圈。三是推进线上线下融合流通渠道,实现产销精准对接。依托数字化平台,准确提供品种、产量、需求、价格、品质等信息,为顺产顺销提供保障引导;鼓励中药材经营企业通过电子商务拓展销售渠道,开展线上交易、物流配送等服务,实现线上线下融合发展;鼓励推广中药材“订单生产”“定制药园”产销精准对接模式。

3.6 创新药旅融合发展模式,实现三产融合化

一是推行药旅融合发展新模式。鼓励打造药旅融合发展新模式,形成“农业观光、乡村旅游、美丽乡村”三位一体协同发展格局;推动具备条件的乡镇种植特色观赏性中药材,积极打造特色药旅小镇,用幽美风景吸引周边游客来赏花、拍照、休闲,发展成为游客热门打卡地,完善赏花、休闲娱乐、特色中药材及农产品购销产业链,激活生态乡村旅游。二是统筹乡村道路交流基础设施建设。加强乡村道路基础设施建设,将旅游观光路线与药材基地运输路线整合设计,为基地药材物流运输提供便利的同时,也为乡村旅游产业发展和美丽乡村建设打下坚实基础。三是促进三产深度融合。鼓励中医药生产企业向中药材种植和产地初加工、精深加工、物流贸易、中医药康养等领域延伸拓展产业链,推动经营一体化;培育一批康复理疗、保健、养生长寿、科普研学等的中医药健康旅游品牌和精品线路,支持建设一批国家级、省级中医药健康旅游示范区[8]。参考文献

[1] 周静.4年4大步4项指标增速全国领先[N].黑龙江日报,2022-12-08(1).

[2] 刘伟,尹栋,黄兴旺,等.促进中医药传承与创新发展[N].黑龙江日报,2022-11-13(3).

[3] 蒋佳慧,叶六奇.基于SWOT-AHP模型的安徽省中药材产业发展战略分析[J].北方园艺,2023(19):135-142.

[4] 万修福,王升,康传志,等.“十四五” 期间中药材产业趋势与发展建议[J].中国中药杂志,2022,47(5):1144-1152.

[5] 薄淑文,韩长志,李娅.云南省中药材产业发展现状及未来展望[J].北方园艺,2023(13):137-143.

[6] 吴斌,高敏洁,邹任贤.中药材产地加工概述及监管建议[J].中药材,2023,46(10):2377-2381.

[7] 尹青晓,韩长志,李娅.香格里拉市中药材产业发展现状及未来展望[J].北方园艺,2023(1):128-134.

[8] 贾悦,杨钰泽,王建忠.河北省新型中药材产业模式研究[J].北方园艺,2021(4):139-143.