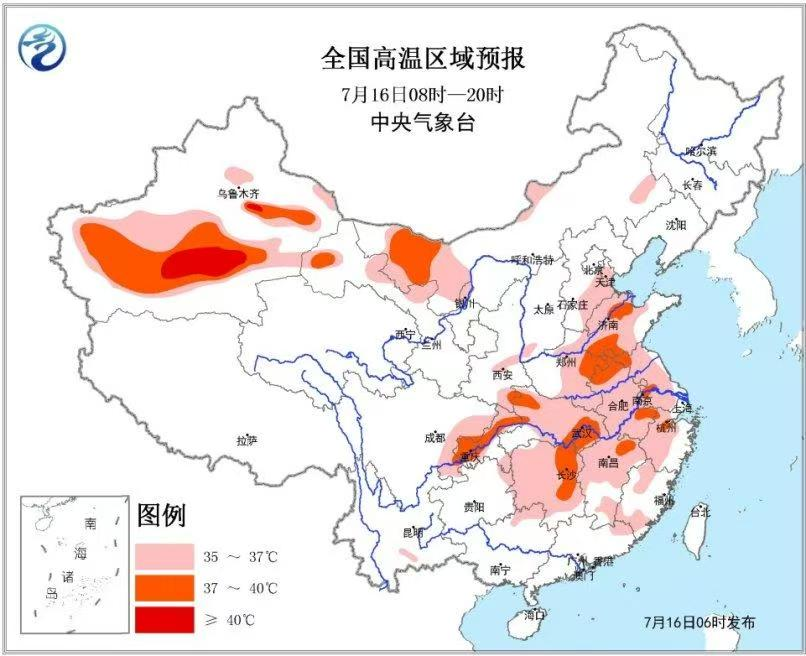

7月15日,郑州气温飙升至44℃,体感温度高达52℃。而河南上一次出现如此极端高温还是在1743年(乾隆八年),当时北京测得44.4℃高温,成为我国有文字记载的最高温。此次高温过程强度罕见,44℃为河南有气象记录以来最高值,且全省18地市中有15个出现40℃以上高温,覆盖面积超10万平方公里,预计高温天气将持续至7月22日,部分地区可能打破“连续8天超40℃”的纪录。此次高温天气覆盖的区域不仅是河南,而是整个华中地区。

图1、2025年7月16日中央气象台发布在全国高温区域预报图

一、高温天气概况与影响范围

1.1 极端高温天气特征

7月份我国中部地区经历了近年来最为严重的极端高温天气过程。7月12日起,西太平洋副热带高压控制北方地区,导致河南、山东、山西、河北、陕西等地出现大范围37℃以上高温天气,其中14日至16日是本轮高温天气的最强时段,河南北中部、东部、南部部分县(市、区)最高气温达40℃以上,局部超过44℃,中南部局部甚至达到或突破历史同期极值。根据气象数据显示,7月13日至22日,华北中南部、黄淮、江汉及陕西中部等地持续5~8天35℃以上高温天气,河南、山东西部、河北南部、陕西关中等部分地区最高气温达39~42℃,局地接近或突破历史同期极值。高温最强盛时段为15日至16日,安徽江北部分地区最高气温37~39℃,局部超过39℃。湖北7月17日白天,除鄂西高海拔山区外,湖北省大部分地区最高气温达37℃~39℃,部分地区如十堰、襄阳、随州、宜昌、咸宁等地甚至出现42℃以上的极端高温。

1.2 高温天气对中部地区中药材

产生的影响

此次高温天气对我国中部地区的中药材主产区造成了严重影响。河南、安徽、陕西、河北、山西、山东、湖北作为我国重要的中药材种植基地,其道地药材和大宗品种面临严峻"烤验"。高温叠加干旱导致多种中药材出现生长受阻、品质下降、产量减少等问题,同时病虫害发生趋势明显加剧。此次极端高温天气对华中地区中药材的影响尤为严重,关注以下方面:

1. 产量与质量影响:包括植株生长、有效成分含量变化等。

2. 采收加工与仓储物流环节影响:包括采收难度、加工效率、仓储条件变化等。

3. 多年生品种的长期影响:对未来2-3年生长周期的潜在影响。

二、中部各省主要药材受影响情况分析

此次高温天气影响范围主要是河南省、安徽省、陕西省、河北省、山西省、山东省、湖北省,下面让我们对这些省份的道地药材和主要药材影响情况进行简单的分析。

2.1 河南省道地药材高温影响分析

2.1.1 怀山药(焦作主产区)

高温导致土壤水分蒸发速率提升30%-40%,块茎膨大期的山药根系吸水能力下降,出现生理性萎蔫。武陟县等地观测显示,持续40℃以上高温使山药藤蔓生长停滞,叶片焦枯率达25%,预计亩产较常年减少20%-30%。同时,高温高湿环境诱发根腐病,部分低洼地块发病率超过15%。

图2、2010年6月7日中笔者在河南焦作某山药种植基地考察

2.1.2 怀地黄(焦作等豫北地区)

怀地黄根茎发育最适温度为20-25℃,根膨大期(7-8月)若遇持续35℃以上高温,会导致叶片蒸腾作用剧增、水分失衡,出现萎蔫焦枯,高温使其提前进入休眠状态;同时块根发育受阻,易形成“小老根”,产量下降30%-50%。据产区反映,高温干旱还会导致地黄的次生代谢产物积累减少,有效成分梓醇含量降低(高温胁迫下含量可下降15%-20%),影响其有效成分含量,降低了药材品质。

2.1.3 怀牛膝(武陟、博爱)

牛膝根部为药用部位,7月正值茎秆快速生长期,高温导致植株矮小,节间缩短,加速植株抽薹(提前开花结实),导致养分向生殖器官转移,根部木质化、纤维增多,生物碱含量降低10%-15%。河南武陟县种植户反馈,近期38℃以上高温已导致部分地块牛膝抽薹率超20%,较常年提前10-15天,根系发育受阻,根条细弱,产量下降。2012年类似高温曾导致武陟产区出苗率不足50%。

2.1.4 金银花(封丘主产区)

河南封丘是“中国金银花之乡”,7月正值二茬花采收期(盛花期)。持续高温干旱对金银花的产量影响极大。高温导致植株失水严重,抑制开花枝条的生长,花蕾长不大即变白,高温强光会导致花蕾发育畸形(瘦小、易脱落),且采摘后晾晒过程中若持续高温(超过35℃),易发生褐变,有效成分绿原酸含量降低(高温下酶活性增强导致分解加速),第二茬花产量锐减50%。封丘县农业局数据显示,7月中旬单株花蕾数较去年同期减少60%,绿原酸含量下降8%-12%。部分药农被迫提前采收,折干率降低至25%(正常30%-35%)。

2.1.5 其他品种

河南的其他重要中药材如菊花、山药等也受到不同程度影响。菊花在高温下出现花芽分化不良、花期缩短的现象;山药则对块茎膨大造成严重影响。高温使山药植株蒸腾作用加强,导致水分失衡,叶片出现卷曲、黄化现象。此外,河南的黄芩、野菊花等品种因缺水出现叶片萎蔫、根系早衰现象。

2.2 安徽省道地药材高温影响分析

2025年7月中旬,安徽省遭遇持续高温天气,皖北地区最高气温突破40℃,局部达42℃,叠加前期降水不均导致的土壤墒情差异,对中药材产业造成显著冲击。结合气候特征与品种特性,受影响的主要品种如下:

2.2.1 白术

产量影响:白术最适宜的生长温度为18-25℃,当温度超过30℃时生长受到抑制。白术在高温环境下蒸腾作用加剧,根系吸水难以弥补蒸腾消耗,导致植株水分平衡被打破。据产区反馈,此次高温使部分白术出现萎蔫、叶片焦枯现象,严重影响了根茎的正常发育。亳州农业农村局数据显示,高温持续7天以上,白术减产幅度达40%。

质量影响: 7月中旬皖北高温干旱与皖南暴雨叠加,亳州部分地块因排水不畅出现积水,白术根系缺氧导致生理性萎蔫,根茎腐烂率达10%-15%。研究表明,当温度超过30℃时,白术根茎中的挥发油和内酯类成分含量明显下降。同时,持续高温还导致白术抗病能力下降,根腐病等病害发病率增加,进一步影响药材品质。

图3、2010年6月12日中笔者在山东菏泽某白芍种植基地考察

2.2.2 白芍

产量影响:白芍作为多年生草本植物,在夏季高温期间正处于生长关键期。此次极端高温导致部分白芍植株出现叶片灼伤、生长停滞等现象。亳州谯城区观测显示,高温期白芍叶片焦枯率达20%,植株高度较正常年份矮,高温天气进一步加剧了产量压力。

质量影响:高温加速白芍地上部分蒸腾,导致根茎干物质积累减少,根部的芍药苷含量明显降低,影响其药效价值。同时,高温高湿环境促进了白芍病害的发生与传播,如叶斑病、根腐病等,导致药材品质下降。

2.2.3 白芷

产量影响:白芷在高温环境下生长加速,出现了大量抽苔现象。抽苔的白芷地下根茎不再生长,直接影响产量。此外,高温干旱还导致白芷根系发育不良,植株矮小,进一步降低了产量预期。

质量影响:高温天气导致白芷病虫害发生严重,特别是蚜虫、红蜘蛛等刺吸式害虫危害加剧。同时,高温还加速了白芷根的木质化进程,导致药材品质下降。值得注意的是,高温下白芷容易发生生虫现象,严重影响其商品价值。

2.2.4 牡丹皮

产量影响:牡丹皮作为多年生木本植物,虽然其地上部分耐高温能力较强,但高温干旱导致地下根系活力下降,影响养分吸收。此次极端高温导致部分牡丹植株出现落叶、落花现象,对来年的产量产生不利影响。亳州谯城区实验基地数据显示,高温持续5天以上,丹皮亩产较常年减少25%。

质量影响:高温高湿环境对牡丹皮的有效成分含量有显著影响。高温使丹皮中的丹皮酚升华速率提升30%,有效成分含量下降8%-12%。此外,高温积水还容易导致牡丹根部腐烂,进一步降低药材品质。铜陵义安区观测显示,未遮阳地块丹皮叶片出现“白斑”日灼症状,光合作用效率下降50%。

2.3 陕西省道地药材高温影响分析

2025年7月中旬,陕西省遭遇持续高温天气,关中平原、陕南秦巴山区等地最高气温突破38℃,叠加前期降水不均导致的土壤墒情差异,对中药材产业造成显著冲击。结合气候特征与品种特性,受影响的主要品种如下:

2.3.1 天麻(陕西汉中、商洛)

今年4月以来,陕西是天麻主产区降水量较常年偏少60%-80%,6月极端高温达39℃,远超天麻生长最适温度(10-25℃)。天麻与蜜环菌“共生平衡”被高温打破:

蜜环菌死亡:低海拔区(如汉中宁强县海拔600-800m基地)因缺乏有效降温措施,蜜环菌菌丝大量死亡,导致天麻营养供应中断,块茎干瘪率超40%。

品质下降:高温强光导致天麻素含量下降8%-12%,且块茎纤维化程度增加,商品等级降低。安康市实验基地数据显示,低海拔地区(海拔800米以下)天麻减产幅度达70%。

块茎发育停滞:持续干旱使土壤湿度低于30%(适宜湿度50%-60%),天麻新生块茎生长速度下降70%,部分地块因高温蒸腾导致表皮开裂,引发腐霉菌感染。近期高温天麻烂根加重,产地不断有人反映,今年陕西天麻减产严重。

种植周期影响:秋播天麻因土壤干旱无法按时播种,预计2026年原料供应缺口达30%。

2.3.2 黄芩(关中澄城、陕北主产区)高温抑制有效成分积累:

根系发育不良:黄芩在35℃以上高温下,根系呼吸作用增强,消耗大量养分,导致根茎细小。宝鸡市农业农村局数据显示,高温持续5天以上,黄芩减产幅度达40%。渭南市观测显示,高温期黄芩根腐病发病率较常年高12个百分点,部分地块需提前采收。

品质下降:日均温超过30℃时,黄芩苷含量下降10%-15%。黄芩花期较往年提前10-15天,养分向花茎转移,导致根茎干物质积累减少20%-25%,影响后期膨大增重。

市场风险:此次高温减产可能影响2026年全国种植计划。2025年采挖面积较2024年减少70%,近期寻货商家少,货源走动缓慢,价格处于低位,持货商售货态度一般,市场价格(药厂统货前期最低时13~13.5元)已触底反弹现到15~17元。

2.3.3 子洲黄芪(榆林子洲主产区)高温与干旱形成“双重胁迫”:

根系发育受阻:黄芪膨大期(7-8月)遭遇持续35℃以上高温,土壤含水量低于15%时,根系木质化程度增加,多糖含量下降10%-15%。子洲县观测显示,高温期黄芪叶片萎蔫率达20%,植株高度较正常年份矮15%-20%。

病虫害爆发:高温干旱环境诱发根腐病,子洲部分地块发病率超过15%。2024年类似灾害曾导致黄芪减产30%,此次叠加灌溉条件差异,局部地块需重新补种。

品质下降:高温加速地上部分蒸腾,导致根茎干物质积累减少,折干率降低至25%(正常30%-35%)。子洲黄芪市场收购价同比下跌15%,特级品比例较常年减少40%。

2.3.4 其他品种

陕西的其他重要中药材如杜仲、五倍子等也受到高温天气的影响。高温导致杜仲植株生长缓慢,叶片出现卷曲、黄化现象,光合作用减弱,影响了杜仲胶等有效成分的合成和积累。特别是在陕西关中地区,7月13日至15日的高温天气(37~39℃,局地40℃以上)对杜仲的生长造成了严重影响,导致杜仲树皮生长不良,产量预计下降15%-20%。高温还导致部分中药材如叫五倍子的生长受到影响,五倍子肚倍(陕西商洛商州区)产新进入中后期,受干旱影响,各地减产严重,可收购货源极少,价格上涨明显。

2.4 河北省道地药材高温影响分析

2025年7月中旬,河北省遭遇持续高温天气,中南部地区最高气温突破38℃,叠加前期降水不均导致的土壤墒情差异,对中药材产业造成显著冲击。结合气候特征与品种特性,受影响的主要品种如下:

2.4.1 知母

知母作为河北“十大冀药”之一,虽耐旱但喜湿润环境。知母生长的最适温度范围为20°C至30°C之间,理想夜间温度为15°C左右。河北中南部地区的高温天气(37~39℃)明显超出了知母的适宜生长温度范围,持续高温导致土壤水分蒸发量激增,安国、定州等主产区出现根系早衰现象,根茎膨大期所需的水分供给不足,直接影响产量。极端高温还导致叶片灼伤率达30%-40%,光合作用效率下降,药材品质受损。同时,高温干旱还导致知母的光合作用减弱,影响了其有效成分的合成和积累。此外,高温天气下,知母的病虫害发生趋势也明显加剧。安国市场反馈,4月知母个子18元,5月16元,6月14元,一直处于下跌趋势。7月份12元, 知母统片过3号筛15元,行情已止跌企稳。

图5、2017年6月26日中笔者在山西临汾某知母种植基地考察

2.4.2 半夏

安国产区受6-7月极端高温影响,一代腰豆半夏产量锐减60%,成熟期推迟至霜降后,干货带皮率高达70%,粉质货占比不足30%,导致饮片加工成本增加20%。半夏粉质0.6以上统货43元,从4月开始每月大概上涨1元,5月44元,6月45元,7月46元,当前仍然处于上涨趋势。

2.4.3 防风

坝上地区防风因气候凉爽受影响较小,但保定、石家庄等平原产区遭遇35℃以上持续高温,导致抽薹率增加至25%,药用根比例下降,亩产减少约20%。承德市观测显示,高温干旱使防风产量减少30%。市场显示,河北防风统货最近3个月处于震荡下跌趋势,短毛头防风药厂货4月10元,最低6月出现过8元,7月9元止跌企稳。

2.4.4 其他品种

河北的其他重要中药材如黄芩、柴胡等也受到高温天气的影响。黄芩高温导致其生殖生长提前,花期缩短3-5天,有效成分积累不足;安国饮片厂反馈,今年黄芩饮片浸出物含量普遍低于药典标准0.5-1个百分点。柴胡则因高温干旱导致植株矮小,产量下降。此外,高温还导致部分中药材生长受到影响,祁沙参正值根系发育期,沙质土壤保水能力差,高温导致田间持水量低于12%,根系长度缩短20%,分叉率增加至35%。药农采取夜间滴灌措施,但成本增加30%,预计亩产减少15%。

本篇文章,我们探讨了二个部分的内容:一、高温天气概况与影响范围,二、中部各省主要药材受影响情况分析,由于篇幅有限,我们只分析了河南、安徽、陕西、河北4个省份,下篇文章我们将我们将继续探讨山西、山东、湖北3个省份的主要药材受影响的情况,三、极端高温对多年生品种的长期影响,四、结论与展望。敬请关注!

注明:文章所涉资料由本人收集整理,部分源于网络。资料与数据可能不准确、不全面或者与现实不符,仅供参考,不代表任何权威资料和数据,还请业界同仁给予批评指正!文章内容仅代表个人观点,不针对第三方,如若转载请注明出处。

刘红卫 2025年7月18日