原创 张胜兵中医病如其名,中风给人的感觉正是“突如其来”的,无怪乎古代中医将其列为四大疑难病之首。

现代医学界则将中风同冠心病、癌症并列, 称为威胁人类健康的三大疾病。同时,中风的发病率也呈上升、年轻化趋势,中风理应得到重视。今天给大家分享一个我治疗中风的病案,里面用到了两个治疗中风效果很好的方子,如果你对中医感兴趣的话一定不要错过!【患者】:谢某,男,35岁,2020年10月初诊。

【主诉】:中风后半身不遂近一个月

【病史】:两年前体检查出,血压血脂偏高伴脂肪肝,颈椎腰椎退行性改变,当时未及时采取药物控制治疗。一个月前感觉头昏昏沉沉伴健忘,手麻木,几天后突然中风,经医院抢救诊断为脑栓塞,给予治疗。治疗之后血压趋于稳定,但中风所留下的后遗症始终无法彻底恢复,经母亲推荐,来我处就诊。

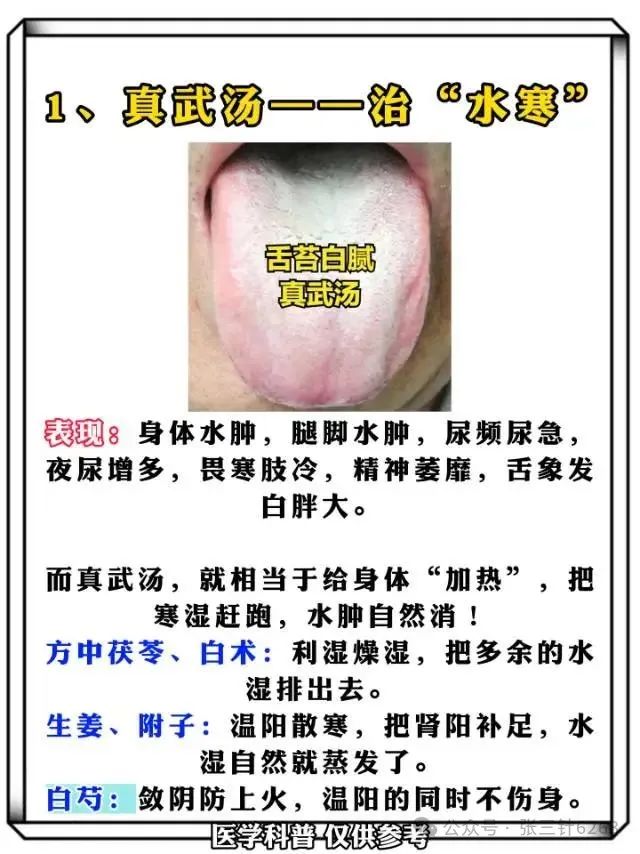

【症见】:患者体形偏胖,说话吐字不清,手麻腿无力,口眼㖞斜,流口水,眼睛迎风流泪,半身不遂,无法独立行走,精神差,怕冷,尿频尿急,舌淡苔腻滑,颤抖舌,脉弦滑无力。

【西医诊断】:脑栓塞

【中医诊断】:中风

【证型】:气虚血瘀,痰瘀阻络

【治则】:益气养血,化瘀通络

【拟方】:补阳还五汤合半夏白术天麻汤加减

【处方】:黄芪60克、法半夏10克、当归10克、川芎10克、熟地20克、桂枝10克、鸡血藤15克、地龙10克、巴戟天10克、肉苁蓉10克、茯苓15克、白术20克、牛膝10克、枸杞10克、桃仁10克、红花10克、天麻10克、石菖蒲10克、香附10克、大枣5枚、生姜3片。7剂,水煎服,日一剂,三次温服。每日配合针灸,调整心态,合理安排作息,不适随诊。已经同步进行针灸治疗,刺足三里,气海,阳陵泉透阴陵泉,风市,地仓透颊车,丰隆,三阴交,手三里,合谷,太冲,水沟,风池,委中,肾俞,肝俞。二诊:护着好眼睛慢慢能闭上,嘴巴歪斜较之前有所改善,流口水方面稍微好点。效不更方,拟原方稍做调整,继续服用7剂,针灸穴位不变,不适随诊。改方:黄芪120克、法半夏10克、当归10克、川芎10克、熟地20克、桂枝10克、鸡血藤15克、地龙10克、巴戟天10克、肉苁蓉10克、茯苓15克、白术20克、牛膝10克、枸杞10克、桃仁10克、红花10克、蜈蚣2条、全蝎10克、石菖蒲10克、香附10克、大枣5枚、生姜3片。7剂,水煎服,日一剂,三次温服。三诊:患者嘴巴歪斜,流口水已基本正常,腿脚麻木无力已改善,心情愉快。经过和患者家属沟通,后期的治疗采取中药膏滋及水剂,并配合针灸,三管齐下,达到最终根治目的。水剂以原方稍作调整,继续服用7剂,不适随诊。改方:黄芪120克、法半夏10克、当归10克、川芎10克、熟地20克、桂枝10克、鸡血藤15克、地龙10克、桑寄生15克、菟丝子10克、杜仲10克、茯苓15克、白术20克、牛膝10克、枸杞10克、桃仁10克、红花10克、蜈蚣2条、全蝎10克、香附10克、大枣5枚、生姜3片。7剂,水煎服,日一剂,三次温服。针灸治疗:足三里,气海,阳陵泉透阴陵泉,风市,丰隆,三阴交,手三里,合谷,太冲,风池,委中,肾俞,肝俞,关元。本例病案为气虚血瘀,痰瘀阻络之中风后遗症,治以益气养血,化瘀通络。气为血之帅,血随之而运行,气虚运血无力,脉道失于温通而滞涩,血脉不利,形成血瘀。脾失健运,则痰饮水湿内生,久而久之,痰瘀阻络。病案中用的两个方子,补阳还五汤是治疗中风、偏瘫的特效方,前两天讲过,感兴趣的可以点下面的蓝字看看。另一个方子半夏白术天麻汤来源于《医学心悟》,具有化痰熄风,健脾祛湿之功效。主治风痰上扰证。眩晕,头痛,胸膈痞闷,恶心呕吐,舌苔白腻,脉弦滑。临床常用于治疗耳源性眩晕、高血压病、神经性眩晕、癫痫、面神经瘫痪等属风痰上扰者。病案中给患者开的方子中,我重用生黄芪,补益元气,意在气旺则血行,瘀去络通;当归活血通络而不伤血;鸡血藤、川芎、桃仁、红花协同当归以活血祛瘀;蜈蚣、蝎子、地龙祛风通经活络,力专善走,周行全身,以行药力;法半夏、茯苓、白术、石菖蒲祛湿通络;巴戟天、肉苁蓉、熟地、枸杞补肾填精;桂枝、香附温通经络;天麻头痛头晕要药。重用补气药与少量活血药相伍,使气旺血行以治本,祛瘀通络以治标,标本兼顾;且补气而不壅滞,活血又不伤正。中风病是由于正气亏虚,饮食、情志、劳倦内伤等引起气血逆乱,产生风、火、痰、瘀,导致脑脉痹阻或血溢脑脉之外为基本病机,以突然昏仆、半身不遂、口舌歪斜、言语謇涩或不语、偏身麻木为主要临床表现的病证。根据脑髓神机受损程度的不同,有中经络、中脏腑之分,有相应的临床表现。本病多见于中老年人。四季皆可发病,但以冬春两季最为多见。中风病严重危害着人类健康,死亡率高,致残率高。在本病的预防、治疗和康复方面,中医药具有较为显著的疗效和优势。《内经》虽没有明确提出中风病名,但所记述的“大厥”“薄厥”“仆击”“偏枯”“风痱”等病证,与中风病在卒中昏迷期和后遗症期的一些临床表现相似。对本病的病因病机也有一定认识。还明确指出中风的病变部位在头部,是由气血逆而不降所致。如《素问·调经论》说:“血之与气,并走于上,则为大厥,厥则暴死。”《金匮要略·中风历节病脉证并治》:“邪在于络,肌肤不仁;邪在于经,即重不胜;邪人于腑,即不识人;邪人于脏,舌即难言,口吐涎。”后世医家对中风有外风和内风之争,如《景岳全书·非风》:“非风一证,即时人所谓中风证也。此证多见卒倒,卒倒多由昏愦,本皆内伤积损颓败而然,原非外感风寒所致。”《证治汇补·中风》:“平人手指麻木,不时眩晕,乃中风先兆,须预防之,宜慎起居,节饮食,远房帏,调情志。”《医学衷中参西录·治内外中风方》:“内中风之证,曾见于《内经》。而《内经》初不名为内中风,亦不名为脑充血,而实名之为煎厥、大厥、薄厥。……盖肝为将军之官,不治则易怒,因怒生热,煎耗肝血,遂致肝中所寄之相火,掀然暴发,挟气血而上冲脑部,以致昏厥。”本病以脑脉痹阻或血溢脑脉之外所引起的脑髓神机受损是中风病的证候特征。其主症为神昏、半身不遂、言语謇涩或不语、口舌歪斜、偏身麻木。次症见头痛、眩晕、呕吐、二便失禁或不通、烦躁、抽搐、痰多、呃逆。舌象可表现为舌强、舌歪、舌卷,舌质暗红或红绛,舌有瘀点、瘀斑;苔薄白、白腻、黄或黄腻;脉象多弦,或弦滑、弦细,或结或代等。中风病急性期标实症状突出,急则治其标,治疗当以祛邪为主,常用平肝熄风、清化痰热、化痰通腑、活血通络、醒神开窍等治疗方法。闭、脱二证当分别治以祛邪开窍醒神和扶正固脱、救阴回阳。内闭外脱则醒神开窍与扶正固本可以兼用。在恢复期及后遗症期,多为虚实夹杂,邪实未清而正虚已现,治宜扶正祛邪,常用育阴熄风、益气活血等法。