徐鹏亮1申思洋1彭东1李习军1李连珍2朱红彩1马海涛1王玲燕1

1.新乡市农业科学院2.河南农业大学

摘要:河南省以其丰富的中药材资源和独特的地理环境,成为中药材研究的重要区域,其道地药材以其独特的品质和药效在中医药领域占据重要地位。本文作者从种植规模与品种特色、产业链发展、科技支撑与研发等多个角度进行论述,总结了河南道地药材的研究现状、存在问题和未来发展趋势,并指出了面临的挑战,以期为河南省道地药材的产业发展提供科学依据和参考。

关键词:道地药材;产业现状;发展趋势;河南省;

中药材是中医药事业发展的物质基础,而道地药材则是中药材中的瑰宝,具有独特的药效和品质。河南地处我国腹地,古称中原、豫州、中州,简称“豫”,因大部分位于黄河以南,故名河南[1][2]。河南省位于中国中东部、黄河中下游,地理坐标31°23′~36°22′N、110°21′~116°39′E,东接安徽、山东,北界河北、山西,西连陕西,南临湖北,呈望北向南、承东启西之势,古称天地之中,被视为中国之处而天下之枢。河南省地势西高东低,北、西、南三面以太行山脉、伏牛山脉、桐柏山脉、大别山脉四大山脉沿省界呈半环形分布;中、东部为黄淮海平原;西南部为南阳盆地,属暖温带-亚热带、湿润-半湿润季风气候[3],优越的地理环境和气候特点为中药材提供了适宜的生长环境。据统计,河南省共有中药资源2 733种,其中植物类2 299种、动物类365种、矿物类69种,随着不断发展,形成了以怀药为主的河南道地药材,是中国中药材主产区之一。近年来,随着中医药产业的不断发展,河南道地药材的研究与应用取得了显著进展。本文作者对河南省道地药材的研究进展进行综述,以期为河南省道地药材的产业发展提供科学依据和参考。

1 种植规模与品种特色

1.1 种植规模

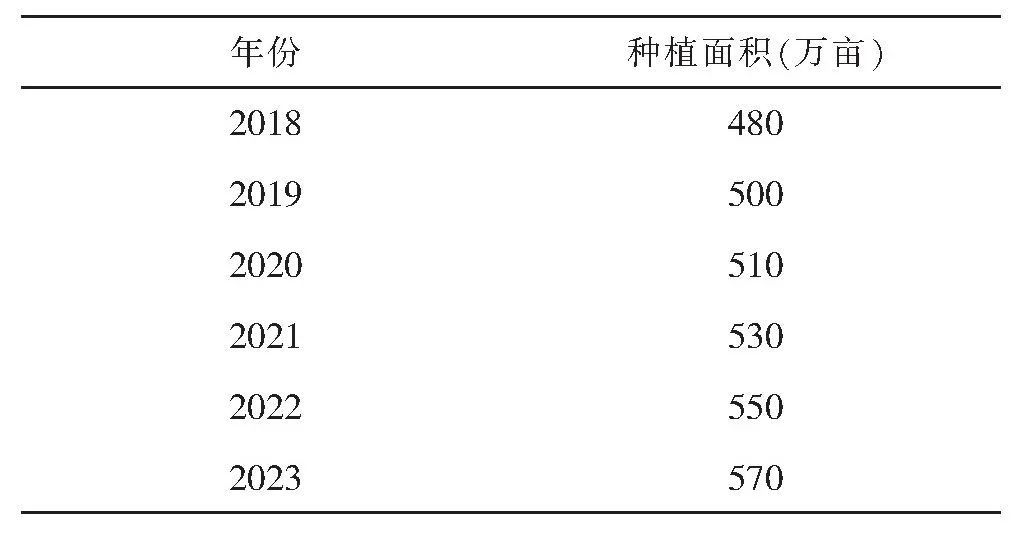

河南省中药材的种植历史悠久,地理环境和气候条件适宜多种中药材的生长。近年来,随着中医药产业的快速发展,且政府高度重视中药材产业的发展,出台了一系列政策措施支持中药材产业发展,河南省中药材的种植规模不断扩大。据统计,截至2023年,河南省中药材面积已达570万亩,产量高达236万t,药材种植面积和产量均居全国前列,计划到2025年,中药材种植规模将达600万亩,种植和初加工产业产值达600亿元[4](表1)。

表1 河南不同年份中药材种植面积

1.2 品种特色

在品种特色方面,河南省拥有众多道地药材,道地产区主要集中在伏牛山、大别山、太行山、怀药产区和黄淮海平原五大区域[5]。这些区域根据各自的气候和土壤条件,发展了具有地域特色的药材品种,包括160多种道地药材品种,大宗药材及特色药材30多种,其中“四大怀药”(怀山药、怀菊花、怀地黄、怀牛膝)和“八大宛药”(艾草、山茱萸、金银花、辛夷、丹参、夏枯草、栀子、桔梗)等品种,以及禹白芷、卫红花、渑池丹参、山茱萸、山楂等地理标志产品[6],这些药材因其独特的药效和地理标识而享有盛誉,并在中医药领域得到广泛应用,成为治疗多种疾病的良药,在中医药领域具有重要地位。

2 产业链发展

2.1 发展情况

河南省正在加快推进中药材产业链的发展,通过优化产业结构、强化科技创新、促进产业融合等措施,以龙头企业为链主,以道地药材为基础,加快建设中药材产业链,这包括艾产业链、怀药产业链、药食同源产业链、替代抗生素产业链、天然靶向药物产业链和提升免疫力产业链等。已经形成了涵盖种植、初加工、物流、仓储、批发、零售各个环节的完整产业链条,现代产业体系基本形成。在发展中,形成了多种产业发展模式,如“企业+基地+农户”模式,这种专业化、集中化的生产能够较好地保证药材质量。坚持创新驱动,运用新技术、新工艺、新装备等实现中药材产业发展新突破。通过产业链的延伸和拓展,河南省正在形成全国中药材产业融合发展高地,加快中药材产业的转型升级和可持续发展。同时,加快构建良种繁育体系,推动中药材品种迭代升级,通过优化产业结构、培强经营主体、强化科技创新、推进品质提升、打造知名品牌、加强质量监管、促进产业融合等措施,全面提升中药材产业质量效益和竞争力,推动更多“豫药”走向世界。

2.2 具体案例

南阳已成为全国最大的艾产业种植基地、生产基地和销售基地,种植面积近30万亩,原料产量占全国的85%,艾草相关企业近2 000家,不仅有大型企业,还有出口企业,艾绒、艾条、艾柱、精油、洗护、艾灸器具等300多个品种的艾制品占全国市场份额70%以上,形成了艾草种植、研发、生产、加工、销售、康养及设备制造等全产业链发展格局。2024年南阳市艾草产业成功入选国家市场监管总局公布的小微企业质量管理体系认证提升行动第2批国家级区域试点名单,获得质量管理体系认证证书的企业数量不断增加,且行业整体入选国家第4批小微企业实施指南,参展中国艾博会,进一步提升了南阳艾草品牌的知名度和影响力,众多艾草制品企业携带新产品参展,签订了大量的加工、代理、加盟等合作意向和购销合同,展示了南阳艾草产业的蓬勃发展态势。如今南阳艾草产业凭借其独特的药性和广泛的应用,在中医药产业中占据重要地位。

3 科技支撑与研发

3.1 科技创新

河南省在中药材在科技创新上依托立重大科技专项,如“道地宛药全产业链关键技术综合开发与应用”“豫产大宗中药材深度开发、产品创新与产业化”“2024年河南中药材优势特色产业集群”等项目,为中药材产业的科技创新提供资金支持。

3.2 科技研发

在科技研发上依托中原药谷科创园、河南中药开发工程技术研究中心、河南省中药材产业技术体系等科研机构平台,积极推进中药材基地建设、中药种质资源收集与保护、中药材栽培与遗传育种、活性成分提取、加工炮制及产品开发等研究工作,推动中药材种质资源的优化和改良,提高中药材的产量和质量,并围绕中药材产业的发展开展相关技术推广应用,推广新品种新技术。

3.3 科技成果

在科技成果上,种质资源保护方面通过收集、整理、保存和利用河南省道地药材的种质资源,为中药材产业的发展提供了有力保障,目前,河南省已建立了河南省中药材种质资源库、南太行中药材种质资源库、伏牛山中药材种质资源库等多个中药材种质资源库,涵盖了多种道地药材的种质资源,同时,还加强了种质资源的保护和管理,确保了种质资源的纯正性和安全性;品种改良方面通过杂交育种、基因工程等手段,培育出了具有高产、优质、抗病等特性的新品种,新品种的推广和应用,不仅提高了中药材的产量和品质,还增强了中药材的市场竞争力;栽培技术研究方面针对不同药材的生长特点和生态环境要求,开展了大量的栽培技术研究,如在红花的栽培过程中,通过优化播种时间、施肥量、灌溉方式等措施,提高了红花的产量和品质,在艾草的栽培过程中,通过引进优质品种、推广高效栽培技术等措施,提高了艾草的产量和药效,这些栽培技术的推广应用为中药材产业的可持续发展提供了有力保障;药效评价方面通过对不同药材的药效成分进行分析和评价,明确了其药效特点和作用机制,如研究发现红花中的红花黄色素和红色素具有活血、化瘀、通经、止痛等药效,艾草中的挥发油和黄酮类化合物具有抗菌、抗炎、抗氧化等药效,这些药效评价结果对于中药材的临床应用和市场开发具有重要意义;机制探讨方面通过对药材中的有效成分进行药理作用和毒性研究,深入探讨了其药效作用机制,不仅为药材的安全使用提供了科学依据,还为药材的深入研究和开发提供了有力支撑[7]。

4 问题与挑战

4.1 良种覆盖率低、品种退化

良种覆盖率低、品种退化等问题影响药材的品质和产量。综合利用率低,中药资源特别是野生中药资源过度无序开采,造成资源紧缺、品种退化等,制约中药的可持续发展[8]。

4.2 栽培技术水平不高

中药材栽培技术水平参差不齐,缺乏规模化和规范化,一些地区仍然存在栽培技术落后、管理水平低等问题,不仅影响了药材的产量和品质,还制约了产业的可持续发展;机械化水平低、精深加工能力不强,许多药材产地加工企业使用的设备简陋,加工工艺落后,缺乏现代化和自动化的加工设备,导致中药材在加工过程中难以达到标准化、规模化的要求,使中药材增值空间受阻、生产规模发展受到一定制约,限制了中药材产品的质量和市场竞争力[9]。

4.3 药效评价与机制探讨研究不深入

药材的质量受多种因素影响,质量控制的不稳定可能导致药效评价的不一致,且药材的成分复杂,药效多样,存在显著的个体差异,使得药效评价变得更加困难;药材中的多种成分之间可能存在协同作用或拮抗作用,这种复杂的相互作用关系增加了机制探讨的难度,且药材的药效机制涉及多个层面和多个学科领域,需要跨学科、多领域的研究合作,但目前的研究往往局限于某个方面或某个领域,缺乏全面深入的研究[10]。

4.4 龙头企业带动能力不强

虽然拥有一些龙头企业与道地药材品牌,但整体知名度有待提高,企业辐射和拉动能力有限,地区间发展不平衡;产业化程度不高,中药材深加工种类相对较少,在中成药、食品、保健品及化妆品等领域中的开发与利用不够[8,11][8,11]。

4.5 标准化基地建设及监管追溯健全

中药材种植基地多为小规模、分散经营,难以形成规模效应,不利于标准化管理和质量控制,且部分基地基础设施落后,限制了药材的标准化和规模化;质量监管与追溯不足,中药材种植、生产加工、贮藏流通等环节监管力度不够,影响药材质量安全,中药材追溯系统不够完善,难以确保药材的来源和质量,且由于中药产业链涉及多个部门,目前尚未建立覆盖省、市、县、乡4级的管理工作网络体系,导致保障中药源头质量的服务能力和水平不足[12]。

4.6 数字化建设不全面

中药材在数字化建设中,大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术的应用还不够广泛和深入,且信息化程度低,信息化建设方面缺乏面向全国、面向世界的整体信息平台,电子商务方面还存在极大的上升空间,未能充分利用现代科技手段进行市场推广[13]。

5 未来发展趋势

5.1 加强种质资源保护和品种改良工作

未来,河南省应进一步加强种质资源的保护和管理工作,确保种质资源的纯正性和安全性。同时,加大科研投入和技术创新力度,推动品种改良工作的快速发展,培育出更多具有高产、优质、抗病等特性的新品种。

5.2 提高栽培技术水平和管理水平

加强栽培技术的培训和推广工作,提高中药材的栽培技术水平和管理水平。通过引进先进技术和设备,优化栽培模式和管理方法,提高中药材的产量和品质,满足市场需求。

5.3 推进药效评价与机制探讨研究

深入开展药效评价和机制探讨研究,明确中药材的药效特点和作用机制。加强与国际先进水平的交流与合作,引进国际先进的评价方法和技术手段,提高评价结果的准确性和可靠性。同时,加强中药材的临床研究和应用开发工作,推动中药材产业的创新发展。

5.4 强化龙头企业带动能力

政府应重点扶持一批具有发展潜力、技术实力强、市场影响力大的道地药材龙头企业。通过政策倾斜、资金扶持、税收优惠等方式,鼓励企业扩大生产规模,提高产品质量,增强市场竞争力。支持龙头企业培育具有自主知识产权的药材品牌,提高品牌的知名度和美誉度。通过品牌建设,提升药材的附加值和竞争力,增强龙头企业的带动能力。

5.5 建设标准化生产基地

引导企业建设标准化的中药材种植基地,采用现代化的种植技术和管理模式,提高中药材的产量和品质。同时,加强药材的质量监管,建立完善的质量控制体系、质量标准体系和追溯体系,明确药材加工过程中的质量评价指标和检测方法,确保药材的质量安全。

5.6 促进道地药材产业数字化转型

建设全面、权威的道地药材信息平台,涵盖药材种植、加工、销售等各个环节的信息,实现信息的实时更新和共享。整合现有中药材相关数据资源,包括种植面积、产量、价格、品质等信息,形成中药材数据库,为产业决策提供支持。引入数字技术,运用物联网、大数据、云计算等现代信息技术,提升中药材种植、加工、销售的数字化水平。

参考文献(略)